同樣是注射干細胞,為何臨床療效卻不一樣?

原標題:同樣是注射干細胞,為何臨床療效卻不一樣?

導讀

不少臨床研究或臨床試驗的結果顯示,間充質干細胞(MSC)能治療多種疾病,尤其是一些疑難雜癥,但是療效各有差異。研究者開始冷靜反思:具有治療功能的間充質干細胞為何會臨床療效差異化較大?對于這個問題,不同的研究者有不同的思考和解釋。

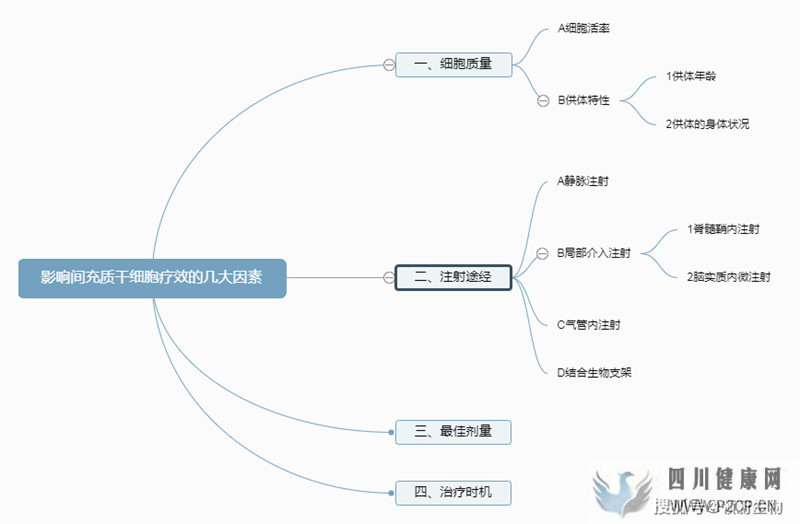

影響間充質干細胞(MSC)的療效,有很多因素,本文主要討論間充質干細胞(MSC)相關的關鍵影響因素:細胞質量、注射途徑、最佳劑量、治療時機 。 ;其他影響因素還包括患者的疾病類型和醫生的醫療技術和醫院的整體實力水平等等.間充質干細胞(MSC)下文簡稱為MSC。

細胞質量

不同廠家生產出來的同一種藥物,質量之間存在一些差異,尤其是進口藥和國產藥相比較,同樣的情況也存在不同的干細胞公司。

大概定義一下 “細胞質量”指單位細胞或單個細胞所對應的生物學效力;效力越高,細胞質量越好。

有一些參數可以反映間充質干細胞的質量,比如細胞活率、供體特性、克隆形成能力、細胞大小、免疫抑制能力、和細胞因子分泌量。

1、細胞活率

是 MSC進入人體之前, MSC針劑里還有多少MSC是活的?

不同的臨床研究所用的細胞活率有所不同,細胞活率有>80%,有>85%,有88.2± 6.1%,有90%-97%,有>92%,有>95%,還有存在>70%的情況。

活率90%以上的細胞制劑和活率只有70%的細胞制劑,相同的疾病情況下,治療效果難免會有較大的差異。 MSC需要活著,而且還要扛過肺部的清除,才能很好地發揮治療作用。

2、供體特性

供體特性包括 “供體年齡”和“供體的身體狀況”。

(1)供體年齡

供體年齡是一個很重要因素,因為來自年輕供體的MSCs似乎具有更大的活力、增殖潛力和抗氧化能力,而年齡較大的成年來源的MSC具有較低的增殖能力。

從年齡上來講,臍帶、臍帶血和胎盤應該最具優勢,乳牙牙髓次之,而骨髓和脂肪就相對年齡大點了。

年齡越大,在骨髓中的干細胞就越少:剛出生時,骨髓1萬個單個核細胞中就有1個是MSC;30歲時,MSC的數量減少到骨髓25萬個單個核細胞中才有1個MSC;到80歲時,MSC的數量就更少了,骨髓200萬個單個核細胞才有1個MSC。

性別可能對MSC的某些功能有影響。

比如有研究顯示女性來源的MSC表達更高水平的IFN-γR1和IL-6β,從而具有更強的免疫抑制能力。

(2)供體的身體狀況

有不少研究證明疾病也會影響自體間充質干細胞的功能,尤其是一些自身免疫性疾病患者,其自身骨髓的MSC出現功能異常,包括增殖速度減慢、克隆形成能力降低、免疫抑制能力下降、分泌生長因子的數量減少等等病理變化,使得患者自身骨髓MSC不適合用于自己疾病的治療。

理論上,有可能存在某種先天性基因變異,導致MSC的功能出現缺陷,那么患者出生時的臍帶、臍血和胎盤來源的MSC也不適合自體治療。目前還沒見到這樣的文章報道,只是理論上存在這種可能性。

注射途徑

1、靜脈注射(全身性輸入)

靜脈注射是最常用和最簡單的途徑,并且允許輸入大量的MSC。

注意患者使用MSC時,最好是提高肺部的血氧分壓,至少是正常氧氣含量的環境里。

2、局部介入注射

局部介入注射,包括聯合生物材料的應用(例如用于矯形障礙的骨支架)、用于神經系統疾病的脊髓鞘內注射、用于呼吸系統疾病的氣管內注射,都有利于MSC避開肺部的清除。

(1)脊髓鞘內注射

MSC應用的另一個常見輸入途徑是脊髓鞘內注射。

MSC的脊髓鞘內注射常見于治療神經病變類疾病,包括中風、腦癱、自閉癥等,并且此技術亦可以應用于大多數兒童(包括早產兒)。

據報道,臍帶來源的MSC鞘內注射到8對伴有腦癱的雙胞胎患兒,所有患者間隔3-5天接受4次鞘內注射,每次(1.0-1.5)×107個MSC,經治療6個月后運動功能明顯改善。另一臨床研究顯示異體MSC進行靜脈和/或鞘內注射,可以提高腦癱患兒的肌張力、力量、語言、記憶、認知能力等。

全身麻醉下鞘內注射MSC時,會出現與輸注相關的不良反應,發燒和嘔吐最常見,甚至出現比較嚴重的癲癇發作;但所有癥狀在72小時內自發消退,在6個月的隨訪期內沒有出現進一步的并發癥。有推測發燒和嘔吐可能與全身麻醉有關。

(2)腦實質內微注射

在MSC治療腦癱的臨床研究中,研究者評價了鞘內注射聯合腦實質微注射MSC治療腦癱的可行性和有效性。在這個臨床研究中,自體骨髓MSC在體外培養至4-5代,每次注射使用2X107的MSC劑量;所有患者均接受鞘內MSC,但年齡較大或頭顱較大的患者(5歲或頭圍50 cm或更大),先接受2次鞘內注射,再進行立體定向手術接受了腦實質內MSC微注射治療;所有患者的總運動功能評分均有不同程度的提高,但腦實質內微注射并未帶來額外的益處。研究者只是觀察到短暫的低溫和傷口疼痛,但沒有更嚴重的不良事件。

骨髓MSC在大腦缺血區域周邊局部注射治療中風(發病超過6個月)的臨床研究,共18名患者,所有患者不開展康復治療,經過1年的觀察和評價(ESS、NIHSS、mRS和F-M總評分和運動功能評分),各種評分得到改善;但是,所有的患者都出現了不同程度的由于局部注射導致的副作用(經分析和MSC無關),包括頭疼、惡心嘔吐、抑郁、肌張力增高、疲勞、血糖升高、C反應蛋白升高。

(3)氣管內注射

早產兒常伴隨著支氣管肺發育不良(BPD)的風險。一個小規模的臨床實驗驗證MSC干預早產兒BPD的可行性。這9名平均妊娠25.3周的早產兒的平均體重為793克;前3名BPD患兒的MSC劑量為1X107/kg,后6名BPD患兒的MSC劑量為2X107/kg;治療7天后,支氣管分泌液中的炎癥因子濃度明顯下降,呼吸嚴重程度評分(Respiratory Severity Score)改善明顯。

(4)結合生物支架

干細胞結合生物支架治療難治性疾病,尤其是神經損傷性疾病,是一個新的治療手段。

南京鼓樓醫院開展臨床研究,MSC結合膠原支架進行子宮內移植,治療子宮腔黏連,30個月后,26名患者中的10名成功受孕,8名孕婦順利產下寶寶,1名孕婦懷孕3個月,1名孕婦出現自然流產。

最佳劑量

MSC的最佳劑量取決于不同的疾病和嚴重程度以及輸入途徑。

在MSC的臨床研究和應用中,細胞劑量可能屬于最無厘頭的和最體現不出科學性的一個環節了,即使有一些臨床研究涉及劑量爬坡實驗,但也不是基于動物實驗的基礎。

由于MSC和傳統藥物的特性差異巨大,具體表現至少有2點。

①在MSC進入體內后,不符合傳統藥物典型的分布和代謝模型;傳統藥物屬于被動分布,而MSC具有主動趨化到損傷部位的功能,MSC在健康機體和疾病機體的體內分布也不一樣。

②傳統藥物的動物實驗需要多次給藥維持穩定的血藥濃度,而MSC的動物實驗常常是單次注射,以至于MSC的臨床研究也常常采取1次注射的方案。實際上,MSC的單次注射并不能取得良好的穩定的長期的治療效果,即使短期內有明顯改善。

在目前的臨床研究中,MSC的使用劑量范圍非常大,每名患者使用的MSC細胞數從四千萬個MSC到上億個MSC不等。

局部介入的治療方式,最低的劑量出現在MSC治療股骨頭壞死的臨床案例中,韓國和法國各一項臨床研究用量為4500多個MSC。介入治療最高的劑量出現在中國的一項臨床研究,為MSC治療糖尿病肢體大皰病,細胞用量為8.6億;第二高劑量為2億個MSC心肌注射。局部注射的MSC用量超過1億的臨床研究還有:1.2億MSC治療克隆氏病腸瘺、1億MSC關節腔注射治療膝骨關節炎的、1億MSC治療缺血性心肌病。

靜脈輸入的細胞劑量相對比較穩定,常常采用每公斤體重數百萬級的MSC,即(1-10)x106/kg。靜脈輸入最高的劑量為與造血干細胞造血干細胞共移植的10x106/kg,按照60公斤的體重,那也是需要6億個MSC了;還有治療GVHD的8x106/kg[15,16]。靜脈輸入最低的劑量出現在MSC和造血干細胞共移植的臨床實驗中,為0.3x105/kg。雖然有專家認為5x106/kg和8x106/kg為高劑量,但是目前尚未對何種劑量定義為“高劑量”進行討論和證明。

如果把MSC看作為“藥品”,那么肯定存在一個范圍,在這個范圍內,劑量越高效果越好;然后達到一個飽和劑量后,繼續提高細胞劑量,并不能帶來更多的療效,反而可能帶來一些不良反應。

治療時機

MSC輸入的時間也很重要:MSC應該是預防還是治療?

MSC促進糖尿病足的愈合,而且潰瘍面的愈合并不伴隨著疤痕組織的增生,這提示MSC能抑制疤痕組織增生,不僅適用于皮膚創傷的治療(包括整形外科),還適用于開創性手術預防術后疤痕增生,比如最常見的腹腔術后腸粘連。需要注意的是,MSC的應用時機,因為MSC并不能消除疤痕組織,只是預防疤痕組織的出現。

細胞類藥物和傳統化學藥物非常不同的一點,那就是細胞是活的,而化學藥物是死的。MSC作為活的細胞,進入到機體,必定會與機體內的微環境相互作用。

在病理狀態下,缺血缺氧微環境有利于MSC分泌更多的生長因子,而且炎癥因子(TNF-α和IL-1β)能促進MSC分泌細胞因子(IL-1A、RANTES、G-CSF),但是總體來講,炎癥環境對MSC的影響是弊大于利。因為炎癥因子同樣能導致MSC死亡,炎癥環境還能提高MSC的HLA-DR(MHC II類抗原)抗原的表達,增強了MSC的免疫原性,被免疫細胞所識別,加速了MSC的清除。

間充質干細胞(MSC)的主要來源有新生兒的臍帶、胎盤以及成人的脂肪。由于沒有免疫排斥、增殖和分化能力強,成為再生醫學的“希望之星”,在疾病治療和損傷修復上扮演越來越重要的角色。

MSC具有多重功能,比如有免疫抑制功能、促進機體組織器官的修復功能、促進血管新生/再生、支持造血干細胞的增殖和分化等,因而MSC的臨床適應癥比較廣。返回搜狐,查看更多

責任編輯: