口腔的生理結構

一、口腔解剖

口腔為消化道的起始部分,是一個多功能的器官,具有消化器、呼吸器、發(fā)音器和感覺器的生理機能。口腔(Oral cavity)前壁為唇,經(jīng)口裂通向外界,后經(jīng)咽門與口咽槽骨形成牙弓并將口腔分為兩部分,牙列與唇頰之間為口腔前庭(Oral vestibulum),牙列以內為固有口腔(Oral cavity prop-er) [1] 。

(一)口腔前庭

口腔前庭為位于唇、頰與牙列、牙齦及牙槽骨牙弓之間蹄鐵形的潛在腔隙,在息止頜位時,此腔隙經(jīng)頜間隙與固有口腔廣泛交通;而在正中頜位時,口腔前庭主要在其后部經(jīng)翼下頜皺襞與最后磨牙遠中面之間的空隙與固有口腔相通。在口腔前庭各壁上,可見以下具有臨床意義的表面解剖標志。

(1) 口腔前庭溝:亦稱唇頰齦溝。即口腔前庭的上、下界。溝呈蹄鐵形,為唇頰黏膜移行于牙槽黏膜的溝槽。

(2) 上、下唇系帶:為前庭溝中線上扇形或線形的黏膜小皺襞,上唇系帶較下唇系帶明顯。

(3) 頰系帶:為口腔前庭溝相當于上、下尖牙或雙尖牙區(qū)的扁形黏膜皺襞,其數(shù)目不定。

(4) 腮腺導管口:在平對上頜第二磨牙牙冠的頰黏膜上,呈乳頭狀突起。

(5) 磨牙后區(qū):由磨牙后三角及磨牙后墊組成。磨牙后三角位于下頜第三磨牙的后方,該三角的底朝前,為下頜第三磨牙的頸緣,其尖朝向后方;磨牙后墊為覆蓋于磨牙后三角表面的軟組織, 下頜第三磨牙冠周炎時,磨牙后墊常顯紅腫。

(6) 翼下頜皺續(xù):為伸延于上頜結節(jié)內后方與磨牙后墊后方之間的黏膜皺裝,其深面為翼下頜韌帶所襯托。該皺襞是下牙槽神經(jīng)阻滯麻醉的重要標志,也是翼下頜間隙及咽旁間隙口內切口的部位。

(7) 頰墊尖:大張口時,平對上、下頜后牙面間頰黏膜上有一三角形隆起,稱頰墊。其尖稱頰墊尖,向后鄰近翼下頜皺襞前緣,此尖約相當于下頜孔平面。

(二)固有口腔

固有口腔亦稱口腔本部,具有臨床意義的解剖標志如下:

(1) 腭:分隔口腔和鼻腔,腭分為前2/3的硬腭及后1/3的軟腭兩部分,硬腭在腭前部有骨質部分,軟聘在聘后部有肌肉可活動部分。軟腭后緣正中突出部為懸雍垂。腭參與發(fā)音、言語及吞咽等活動。

(2) 舌:分為舌體和舌根兩部分。前2/3為舌體,活動度大;后1/3為舌根,活動度小,參與咽前壁的構成,舌背黏膜粗糖與舌肌緊密相連。舌前2/3遍布細小乳頭,分下列4種:①絲狀乳頭 數(shù)目最多,但體積甚小,呈天鵝絨狀,布于舌體上面,司一般感覺。②菌狀乳頭數(shù)目較少,色紅, 分散于絲狀乳突之間而稍大,有味蕾,司味覺。③輪廓乳頭一般為7 ~9個,體積最大,排列于界溝前方。乳頭周圍有深溝環(huán)繞,溝內有味蕾,司味覺。④葉狀乳頭為5 ~8條并列皺襞,位于舌側緣后部,含味蕾,司味覺。

(3) 舌的感覺神經(jīng):后體部為舌神經(jīng),舌根部為舌咽神經(jīng)。舌的運動為舌下神經(jīng)所支配。舌的味覺神經(jīng)為面神經(jīng)的鼓索支,該支加入到舌神經(jīng),分于舌背黏膜。

(4) 舌系帶:在舌腹面中線基底部。

(5) 頜下腺導管開口:位于舌系根部兩側,呈對稱性乳頭狀突起。

(6) 口底:位于舌位下,由口底黏膜、肌肉等組織所構成。臨床上包含舌下、頜下、頦下諸間隙。

(三)口腔黏膜

口腔表面被一層黏膜所覆蓋,口腔黏膜分為上皮層、基底膜、上皮下層(又稱固有膜),黏膜下面為黏膜下層。

口腔黏膜(Month mucosa)上皮層由幾層形狀各異的鱗狀上皮細胞構成。固有膜由致密的結締組織構成,此層伸出一些乳頭到上皮層內,其中有血管、神經(jīng)和淋巴管,并有神經(jīng)纖維伸人上皮層內。固有膜乳頭的作用在于增加血液循環(huán)與上皮細胞的接觸面,増大物質交換面積。黏膜下層也由結締組織構成,其中含有豐富的血管、神經(jīng)和淋巴管。

(四)牙體解剖

1、牙齒的生長發(fā)育

人一生中先后要長兩次牙齒,即乳牙(Decid-uous teeth) 和恒牙(Permanent teeth)。

(1) 乳牙。乳牙俗稱奶牙,是人生第一副牙齒,在嬰兒出生后7 ~8個月開始出牙,到2歲半 左右陸續(xù)出齊。乳牙共有20顆,上下各有10顆, 包括:8顆切牙、4顆尖牙、8顆磨牙,其生長時 間分別為:乳切牙,6 ~ 12個月;側切牙,9 ~ 16 個月;尖牙,16 ~ 23個月;第一乳磨牙,13 ~ 19 個月;第二乳磨牙:22 ~ 33個月。乳牙的生長發(fā) 育如圖2-1-1所示。

(2) 恒牙。成人一般有32顆牙齒,上下各有 16顆(現(xiàn)代人第三磨牙有退化趨勢,故恒牙數(shù)應在28 ~32)。成年人的32顆牙齒有以下4種不同類型。

切牙8顆:包括中切牙、側切牙,俗稱門牙,形如鏟狀,有切割食物的功能,能夠把整塊食物 切開咬斷。

尖牙4顆:位于中線兩旁第三個牙位上,牙體粗壯,牙根最大,具有撕裂食物的作用,尖牙位于口角處,對支持面部外形起著很重要的作用。

雙尖牙8顆:該牙因咬面有頰側和舌側兩個牙尖,具有把食物搗碎磨爛的作用,故又稱前磨牙, 一般有1~2個牙根。

磨牙12顆:牙體寬大,形態(tài)復雜,面有4 ~5個牙尖,狀如磨盤,用來研磨食物,有2 ~4個牙根。智齒:智齒是最后一顆磨牙,有時不能正常萌出,有時因很難清潔造成各種牙病而需根除。恒牙的生長發(fā)育如圖2 -1 -2所示。

恒牙是人的第二副牙齒,如果缺失,將終身沒有牙齒替換。在人6歲左右時,第一恒磨牙在最 后一顆的乳磨牙后側長出,到12歲左右,乳牙脫落,恒牙替換。恒牙28 ~ 32顆均正常,恒牙從6 ~ 7歲開始出牙,直到32顆牙全部長出來,大概需要十幾年時間,也就是20歲左右出齊。有些人的第 三磨牙可能發(fā)育不全或者完全沒有。由于人類的進化和食物物質的改變,現(xiàn)代人類第三磨牙的功能 已經(jīng)很少,所以常常發(fā)生阻生。

乳恒牙的鑒別要點:乳牙一般比恒牙小,形態(tài)上乳磨牙頸部寬而面略小,恒磨牙面寬而頸部略小,乳切牙冠部一般比恒切牙冠部短小且窄。

2、牙齒的外部形態(tài)

上下碩牙齒都排列成弓形,稱為牙弓。上下牙齒互相接觸關系,稱為咬合關系。最基本的咬合關系是牙尖交錯,另外還有側咬合、前伸咬合等形式,主要是適應咀嚼等功能的需要。牙尖交錯正常情況下,上下頜中對齊,上牙部分覆蓋在牙的唇(頰)面。

從外部觀察,牙體由牙冠、牙根及牙頸三部分組成。

牙冠(Crown)是指在牙體外層由牙釉質覆蓋的部分,是發(fā)揮咀嚼功能的主要部分。牙冠的外形隨其功能而異:即功能較弱而單純的牙,其牙冠形態(tài)也比較簡單;功能較強而復雜的牙,牙冠外形也比較復雜。正常情況下牙冠的大部分顯露于口腔,稱為臨床牙冠。以牙頸為界的牙冠稱為解剖牙冠。

牙冠的各個面都有一定的名稱。以正中線為準,每個牙冠靠近中線的一面稱近中面,遠離中線的一面稱遠中面,靠近舌(腭)的一面稱舌(腭)面,后牙靠近頰部的一面稱頰面,前牙靠近唇部的一面稱唇面,上下后牙相對咬合的一面稱為咬合面,前牙沒有咬合面但有切緣。

每個后牙的牙冠都有五個面:即近中面、遠中面、頰面、舌(腭)面和咬合面。每個前牙的牙冠都有四個面(近中面、遠中面、唇面、舌或腭面)和一個切緣。應用此方位的同一道理也可標出各個牙尖、牙根的名稱,如頰側牙尖稱頰尖,舌側牙尖稱舌尖;牙根則可稱為遠中根、近中根、遠頰根,近頰根等。

牙根(Root)是指在牙體外層由牙骨質覆蓋的部分,是牙體的支持部分。其形態(tài)與數(shù)目隨著功能而有所不同,功能較弱而單純的牙為單根;功能較強而復雜的牙,其根多分叉為兩個以上,以增強牙在頜骨內的穩(wěn)固性。每一根的尖端稱為根尖,每個根尖都有通過牙髓血管神經(jīng)的小孔稱為根尖孔。在正常情況下,牙根整個包埋于牙槽骨中。

牙頸(Neck)是指牙冠與牙根交界處呈現(xiàn)的一根弧形曲線的部位,該曲線又名頸緣或頸線。

(3) 牙齒的組織結構

牙齒的組織結構由牙釉質、牙本質、牙骨質和牙髓4部分組成。

1. 牙袖質。牙釉質(Enamel)是一種半透明的鈣化組織,覆蓋于牙齒的冠部表面,呈乳白色或淡黃色。是由無數(shù)密集的釉柱和少量柱間質組合而成。不同部位的牙釉質,厚度各不相同,牙尖部可達2. 5mm,向牙頜部逐漸變薄,牙頸部最薄,約2mm。

牙袖質中,無機物占95% ,有機物占0. 4% ~0_ 8%,其余為水,具體數(shù)據(jù)見表2 -1 - 1。

表2-1-1牙釉質的化學組成?

牙釉質中的無機物主要為羥基磷灰石[Ca10(PO4)6 · (OH)2],約占90%,其他有碳酸鈣、磷 酸鎂和氟化懲,另有少量的鈉、鉀、鐵、鉛、錳、鍶等。根據(jù)X射線衍射分析,牙釉質中的磷酸鹽系微晶結構,彼此靠近并留有間隙,按一定的方向排列。牙釉質的微晶結構決定了牙釉質特殊的物理性能,使其具有高耐磨性和良好的彈性。牙釉質中的水與羥基磷灰石結合構成晶體的水合外殼,晶體與水合外殼之間還有一層吸附離子帶,水合外殼中的水呈游離狀態(tài),可以發(fā)生交換[2]。

牙袖質的表面,特別是咬合面,有小而近圓形的凹窩和長而狹窄的裂溝,窩溝的直徑一般為15-njjLm,易于結存細菌和食物碎屑,常常是齲齒的易發(fā)部位。由于窩溝底部的牙釉質較薄,一旦發(fā)生齲齒,就很快向深部擴展,如能采取措施及早進行窩溝封閉,xt預防齲齒有一定的幫助。

牙袖質是機體內最硬的組織,其礦化程度居各種硬化組織之首,成熟的牙釉質硬度用克魯普氏法測量為430kg/mm2 (平均值),用洛氏硬度表示為300,用摩氏硬度表示為6.5 (相當于石英)。牙釉質的密度平均值為3g/mL,抗壓強度為774kg/cm2,因此,可以承受幾十年的咀嚼壓力和摩擦,將食物磨碎研細,而不至于在行使功能中被壓碎。

2.牙本質。牙本質(Dentin)是構成牙齒的主體部分,是一種高度礦化的特殊組織,占據(jù)牙體組織的主要部分,構成牙髓腔的外壁。冠部牙本質外蓋有牙釉質,根部蓋有牙骨質。有的牙齒上,牙本質直接暴露在外,沒有其他礦化組織覆蓋,外界機械、溫度和化學的刺激有明顯的反應。

牙本質由基質和牙本質小管組成,牙本質小管中有來自造牙本質細胞的細胞突,借此以進行營養(yǎng)代謝。牙本質鈣化程度和硬度比牙釉質稍低,色淡黃,不透明。無機鹽約占70%,主要為羥磷灰 石,含磷酸鈣等;有機物約占30%,主要是膠原蛋白。

3.牙骨質。牙骨質(Cementum)是包繞在牙根表面的一薄層骨樣組織,其營養(yǎng)主要來自牙周膜,并借牙周膜纖維與牙槽骨緊密相接。由于牙根部炎癥的刺激,牙骨質可以發(fā)生吸收或增生,甚或與周圍骨組織呈骨性粘連。

4. 牙髓。牙髓(Pulp)組織位于牙齒內部的牙髓腔內。牙髓腔的外形與牙體形態(tài)相似,牙冠部髓腔較大,稱髓室,牙根部髓腔較細小,稱根管,根尖部有小孔,稱根尖孔。牙髓組織主要包含神經(jīng)、血管、淋巴和結締組織,還有排列在牙髓外周的造牙本質細胞,其作用是制造牙本質。當牙冠某一部位有齲或其他病損時,可在相應的髓腔內壁形成一層牙本質,稱為修復性牙本質,以補償該部的牙冠厚度,即為牙髓的保護性反應。

牙本質和牙髓之間有著極為密切的關系,可視為一個組織,稱為牙髓一牙本質器官(Pulp-den-tin organ)。 從胚胎和組織學方面看,二者均由外間質牙乳頭衍生而來,在牙本質礦化形成以后,還有牙髓中的造牙本質細胞突起延伸入牙本質小管,突起中所含細胞漿占造牙本質細胞的3/4,牙本質 是牙髓細胞分化成熟的最終產(chǎn)物,構成其外周礦化部分。從生理學角度,牙本質對牙髓起保護作用, 而其活力又得自牙髓,一旦牙本質暴露、遭受外界刺激或損傷時,無論其來源、輕重、性質如何, 牙髓均將發(fā)生相應的應答反應。因此,可以認為牙髓系由礦化與未礦化的兩部分構成,礦化部分即 牙本質,兩者實質上是作為一個整體而對外界刺激產(chǎn)生反應。

(五)牙周解剖

牙周組織包括牙齦、牙周膜、牙槽骨三部分,主要功能是保護和支持牙齒,使其固位于牙槽窩內,承擔咀嚼力量。

(1) 牙齦

牙齦(Gingiva)是附著在牙頸和牙槽突部分的黏膜組織,呈粉紅色,有光澤,質堅軔。牙齦邊緣稱為齦緣,正常呈月牙形。齦緣與牙頸之間的小溝稱齦溝,正常齦溝深約1~2mm。兩鄰牙之間的牙齦突起稱為齦乳突。

牙齦是口腔黏膜的一部分,由上皮層和固有層組成。

(2) 牙周膜

牙周膜(Periodontal membrane)又稱牙周軔帶,由致密結締組織構成,由細胞、纖維及基質組成。多數(shù)纖維排列成束,纖維的一端埋于牙骨質內,另一端則埋于牙槽窩骨壁里,使牙齒固位于牙槽窩內。牙周膜內有神經(jīng)、血管、淋巴和上皮細胞。

牙周膜的纖維使牙釀、牙骨質和牙槽骨緊密地結合在一起,并調節(jié)牙齒所承受的咀嚼壓力,具有緩沖作用。牙周膜一旦受到損害,無論牙體如何完整,也無法維持其正常功能。

牙周膜中有造牙骨質細胞和造骨細胞,可持續(xù)形成牙骨質和牙槽骨。

3、牙槽骨

牙槽骨(Alveolar bone)是頜骨包圍牙根的突起部分,又稱牙槽突。容納牙齒的凹窩稱牙槽窩; 游離端稱牙槽幡頂。牙槽骨隨著牙齒的發(fā)育而増長,而牙齒脫落后,牙槽骨也隨之萎縮。槽骨是骨 骼中變化最活躍的部分,其變化與牙齒的發(fā)育和萌出、乳牙脫換、恒牙移動和咀嚼功能均有關系。 在牙齒萌出和移動的過程中,受壓力側的牙槽骨骨質發(fā)生吸收,而牽引側的牙槽骨骨質新生,臨床 上利用這個原理進行牙齒畸形的矯正治療。

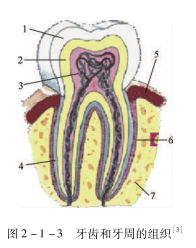

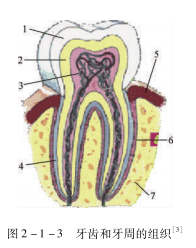

牙齒和牙周的組織如圖2 -1 -3所示。

說明:

1. 牙釉質:覆蓋在牙冠上非常堅硬的保護性組織

2. 牙本質:構成牙體的主要組成物質,位于牙釉質與牙骨質的內層,在其內層有一空腔,稱為髓腔

3. 牙髓:充滿在牙髓腔的蜂窩組織,內含血管、神經(jīng)和淋巴

4. 牙骨質:覆蓋在牙根的牙本質表層,通過彈力纖維與頜骨相連接

5. 牙齦:覆蓋在齒槽骨上的堅韌的粉紅色表皮

6.牙周韌帶又稱牙周膜,是介于牙根和牙槽骨之間的結締組織

7.牙槽骨:上頜骨包圍和支持牙根的部分,供給牙齒營養(yǎng)并保護牙齒

二、口腔的生態(tài)環(huán)境在口腔這個復雜的生態(tài)環(huán)境中,適宜各種類型微生物,包括需氧、兼性厭氧微生物的生長繁殖, 這些微生物所產(chǎn)生的酶、維生素、代謝產(chǎn)物反過來又影響機體的全身及局部狀態(tài)。在人類的長期進 化過程中,天然口腔微生物與人類處于相對和諧的共生狀態(tài),互相受益。一切口腔衛(wèi)生的手段都不 應該破壞這種互生關系。

(一)口腔觸物

口腔微生物具有黏附至口腔表面的能力。微生物若不能在口腔中某一部位定居,則會通過吞咽或吐唾過程被直接排出體外。

口腔內細菌的種類和數(shù)量因人而異,也因部位不同而有差別,口腔內的兼性和厭氧鏈球菌、韋永氏菌、兼性和厭氧類白喉桿菌占80%,奈瑟氏菌占3% ~5%,乳酸桿菌、葡萄球菌、絲狀菌各占 1%,齦溝內經(jīng)常定居的有產(chǎn)黑色素擬桿菌和螺旋體,部分人群的口腔還有念珠狀菌和大腸桿菌、支原體等。

口腔生態(tài)環(huán)境復雜且不穩(wěn)定,這是由于口腔中存在著牙齒、唾液和齦溝,這三種因素均對細菌聚集產(chǎn)生影響。口腔環(huán)境在人的一生中都在不斷發(fā)生變化,如嬰兒口腔中只有軟組織,此后有乳牙萌出,相繼由恒牙替換,牙齒因各種原因脫落以及佩戴義齒等因素均能影響局部生態(tài)環(huán)境。唾液中各種復雜成分、齦溝局部的解剖環(huán)境和齦溝液成分也能對菌群發(fā)生影響。口腔中的溫度、氧化還原電位(Eh)、pH、營養(yǎng)等條件良好,有利于厭氧、兼性厭氧和需氧等多種微生物生長。正常唾液中細菌總數(shù)可達1〇8個,在牙菌斑中含量更高,口腔中細菌的種類和數(shù)量均為全身各部位之冠。

口腔內的微生物經(jīng)常處于變動狀態(tài),隨時都有微生物自外界進人口腔。口腔衛(wèi)生對口腔內細菌的影響很大。口腔衛(wèi)生情況良好者,口腔內的細菌總數(shù)就要少一些,而且主要是需氧菌;口腔衛(wèi)生差者,口腔內的細菌就很多,而且有很多是厭氧菌和腐敗性細菌。口腔內細菌的量,在一天時間中變化很大,這與唾液的分泌和進食有關,白天唾液分泌多,晚上入睡以后,則大為減少,而且白天唾液的性質與夜間有所不同,咀嚼食物可以使口腔內的細菌暫時減少。此外,服用藥物、改變食物、生理變化、修復齲齒等都會改變口腔菌群的狀態(tài)。

口腔內各種細菌的作用各不相同。這些細菌在人類長期進化過程中與人類相互適應,在一般情況下對人體不會產(chǎn)生有害影響,并與人類處于一種比較正常甚至相互受益的共生狀態(tài)。因此,這些細菌被稱為人類口腔正常菌體或天然菌體,和宿主共同構成一個互相依賴、互相制約的統(tǒng)一體,參與機體的正常代謝,增加機體抗病能力,維護口腔的健康。

這些微生物在數(shù)量、種屬、部位上的變化,均與口腔的疾病與健康關系密切。例如,口腔微生物的存在能促進機體的正常發(fā)育,在無菌狀態(tài)下飼養(yǎng)的大鼠,其盲腸較日常鼠大4倍;若將這些大 鼠移到日常生活條件后,盲腸可恢復正常。微生物還可制造一些人體必需的維生素,給人體提供營 養(yǎng);口腔正常菌群的存在,可以刺激機體產(chǎn)生抗體,增加對疾病的抵抗力。同時,口腔微生物的存 在使口腔生態(tài)環(huán)境處于平衡狀態(tài),若過度抑制某些菌群的生長,則會造成另一些菌群的過度繁殖, 導致患病。如有些患者長期使用抗生素后出現(xiàn)黑毛舌,其原因是在一些微生物受到抑制后,黑色狀 菌過度繁殖的結果。可以推測,宿主的防御機制是不可能清除如此龐大的正常菌群的,任何清除口 腔菌群的企圖均是徒勞的。

在看到天然菌群有益作用的同時,也應該注意到,口腔天然菌群中的一些成員,屬于條件致病菌,在一定的先決條件下是可以造成患病的。如人體兩種主要口腔疾病,齲病和牙周病就是由口腔正常菌群所致。

(二)唾液

唾液(Saliva)是從大大小小的唾液腺分泌后排人口腔的,一個成人每天分泌的唾液量可達1000 ~1500mL。唾液中99. 4%是水,其余有機物有黏蛋白、球蛋白、氨基酸、尿素、尿酸、唾液淀 粉酶、溶菌酶等,無機物有鈉、鉀、鈣、硫酸鹽、氯、氨等,唾液中還有一些氣體如氮、氧和二氧化碳。

口腔中存在的唾液稱全唾液,主要來自大唾液腺(包括頜下腺、腮腺和舌下腺),其他來源為小唾液腺以及齦溝和牙周袋內聚集的液體。在靜止狀態(tài)下即無明顯外源性刺激時收集的唾液,其平均流速為0.3miymin,此時收集的唾液又稱非刺激性唾液。受到刺激后,如味覺及咀嚼過程形成刺激時,唾液流速可提髙5 ~ 10倍。在任何情況下,口腔中保持的唾液量不超過lmL。成年人唾液分泌量約為lOOOmiyd,其中頜下腺分泌液占60% ~65%,腮腺占22% ~30%,舌下腺占2% ~4%,小 唾液腺分泌量低于10%。唾液相對密度為1.007, pH在5.6 ~7. 6,平均約為6. 8。唾液中的固體成 分約為0. 6%,其中有機物及無機物含量各為0. 3%。唾液成分在未受刺激即息止狀態(tài)與受刺激狀態(tài) 時會有很大變化。

唾液成分復雜且不穩(wěn)定,不僅個體之間有差異,即使同一個體在不同時間收集的唾液標本亦不相同。由于唾液內含有細菌、上皮細胞及其降解的酶類,能使細菌生化特征隨時發(fā)生改變,因此唾液的分析結果差異甚大,難以將這些結果作為臨床診斷的指標。

唾液中的無機物實際上是一些電解質,其成分與血清類似,但唾液不是簡單的血漿濾過液。由于唾液腺導管具有重吸收作用,一些電解質如鈉鹽可在導管內重吸收,因此唾液組成與血漿成分有很大差別。唾液中的主要電解質為鈉、鉀、鎂、氯、鈣、磷酸鹽和重碳酸鹽等。唾液中鈉、鈣、鎂、氯和重碳酸鹽水平較血漿濃度低,但磷酸鹽,特別是鉀的水平高于血漿。低于lmmol/L的電解質包括氟、硫酸鹽、硫氰酸鹽、碘和鎂。

唾液中存在的鈣、磷和其他無機離子,特別是氟,在維持牙齒組織完整性方面起重要的保護作用。牙釉質萌出后的成熟過程中,唾液亦起到促進作用。同時,富含鈣和磷酸鹽的環(huán)境也能導致早期齲齒損害或釉質區(qū)域的再礦化。

唾液中的有機物主要是蛋白質,此外還有少量葡萄糖、脂肪等。用電泳和柱層析方法已發(fā)現(xiàn)在腮腺和頜下腺唾液中有20余種不同類型的蛋白質和糖蛋白。唾液中總蛋白含量范圍為0.025 ~lg/ 100mL,而血清中為7g/100mL。許多唾液蛋白質可以純化,其功能已經(jīng)清楚,但還有一些問題尚待進一步研究。唾液蛋白質有兩大來源:其一為唾液腺腺泡細胞所分泌;其二為非腺泡細胞來源,主要來源于唾液腺的導管細胞、基底細胞以及血清的滲出。

唾液中生理作用比較清楚的蛋白質依其功能可分為三類,即具有消化功能的蛋白質,具有抗菌作用的蛋白質和其他具有保護功能的蛋白質。唾液中有一些蛋白質具有抗菌作用,如溶菌酶、乳鐵質、乳過氧化物酶、免疫球蛋白等。除上述三類蛋白質外,唾液中還存在一些能抑制羥磷灰石形成的蛋白質,如富酪蛋白和富含脯氨酸的蛋白質。羥磷灰石是牙結石的主要成分之一,這些蛋白質通過結合或釋放鈣離子,能阻止牙結石形成,促進牙齒的再礦化,維持牙面的完整性。

唾液的主要生理作用有四:一是濕潤口腔并調和食物,口腔被濕潤了,對說話和進食都有利,由于充分咀嚼,唾液充分調和,食物才容易下咽,食物中有味的物質被唾液溶解,刺激味蕾,才能有甜、酸、苦等味覺。二是有保持口腔清潔和保護口腔作用,唾液的分泌有助于清除口腔中的食物殘渣,以免由于長時間的細菌繁殖,發(fā)酵發(fā)臭,對酸性等有害的或刺激性強的物質,唾液會大量分泌予以稀釋,以免口腔黏膜遭受腐蝕,唾液中的溶菌酶有殺菌作用,唾液中的碳酸氫鈉和黏蛋白,能中和胃酸,所以唾液咽到胃里,可以大大降低胃液酸度。三是消化淀粉作用,唾液中的淀粉酶能促使食物中的淀粉分解為麥芽糖。四是與齲病、牙周疾病的發(fā)生有關,唾液成分中有鈣鹽、銨鹽等無機鹽類,產(chǎn)酸細菌有抑制作用,并和牙結石的形成密切相關。

(三)影響口腔生態(tài)環(huán)境的因素

口腔生態(tài)環(huán)境受到各部位物理、化學、生物學等因素的影響。

(1) 物理因素

口腔溫度恒定地維持在37^左右,是細菌生長繁殖的理想溫度。口腔如同一個恒溫箱,這也是 口腔中細菌密度很大的重要因素。一般細菌可在-5 ~55冗環(huán)境中生存,由于口腔中攝入食品溫度的 變動幅度在60丈左右,因此細菌必須適應60^的溫差才能在口腔中長期生存,口腔天然菌群基本上能適應這個溫度變化。

(2) 生化因素

氫離子濃度反映為PH,口腔中的酸堿度以唾液pH為代表,一般在5.6 ~7. 6,多數(shù)時間保持在 7左右,因此口腔適于多種細菌生存。

口腔中有軟、硬兩類組織,軟組織又有舌、頰、腭等多種表面形態(tài),硬組織以牙為代表,牙齒鄰面、齦緣區(qū)、合面溝窩等各種微環(huán)境的生存條件不盡相同,氧氣密度各異,牙面有菌斑形成時局部pH的變化也影響微生物的種類和數(shù)量。

進食為微生物提供各種豐富的營養(yǎng),可對微生物組成產(chǎn)生重大影響,如增加碳水化合物攝人時,變形鏈球菌數(shù)量隨之增多,形成大量胞外多糖,使其易于在牙面附著。

宿主本身可為菌群提供營養(yǎng)物質,唾液、齦溝液及各種上皮組織的脫落細胞,均含有豐富的營養(yǎng)物。有些對生長條件苛求的微生物,必須依靠宿主提供的營養(yǎng)條件。如牙密螺旋體(Treponema dentium)的生長要求〇2-球蛋白;產(chǎn)黑色素類桿菌則要求氯化血紅素。而這兩種物質為血清成分, 且存在于齦溝液中,因此,齦溝附近的環(huán)境有利于這兩類微生物生長繁殖。

口腔微生物之間也可相互提供營養(yǎng),這一現(xiàn)象稱為“交叉飼養(yǎng)”(Cross-feeding)。在這一過程中,一種微生物的營養(yǎng)可由共生菌種的代謝產(chǎn)物提供。如產(chǎn)黑色素類桿菌的生長除需要氯化鐵血紅素外還需維生素K,而某些厭氧菌和類白喉桿菌可以提供。再如變形鏈球菌代謝碳水化合物產(chǎn)生的乳酸,可供韋永菌作為營養(yǎng)物質進一步利用。

(3) 生理解剖因素

頰部黏膜平滑,少有皺褶,為需氧環(huán)境,適于需氧菌生存。上皮不斷更新,頰部黏膜上皮更新周期為5 ~16d,因此能附著在頰黏膜上的細菌,隨陳舊上皮脫落后,其子代必須能再附著至新的上皮細胞才能在口腔中定居,頰部上皮細菌密度為10 ~20個/細胞。

舌與頰上皮不同,表面有許多細小乳頭,擴大了細菌附著的部位,細菌附著密度也大于頰部黏膜,其上的細菌密度為100個/細胞。

從理論上講,在牙面聚集的細菌可以從單位菌落形成開始累計,但由于咀嚼、刷牙等活動或措施,使平滑面牙菌斑聚集量受到限制,個體間差異更大。牙面一般屬有氧環(huán)境,但隨著菌斑成熟,在菌斑深層氧氣密度下降,有利于厭氧菌生存。